1932年,德国的一架飞机在大西洋上空飞行时突发故障,眼看就要机毁人亡,但是就在飞机掉落到距离水面几米的时候,一股力量竟使飞机自动拉平,最后飞机安然无恙地回到了地面。这一事件在当时引起了科学家们的极大兴趣,科学家们最终得出结论,当飞机接近地(水)面时,会受到一种特殊的升举力,这便是地面效应。

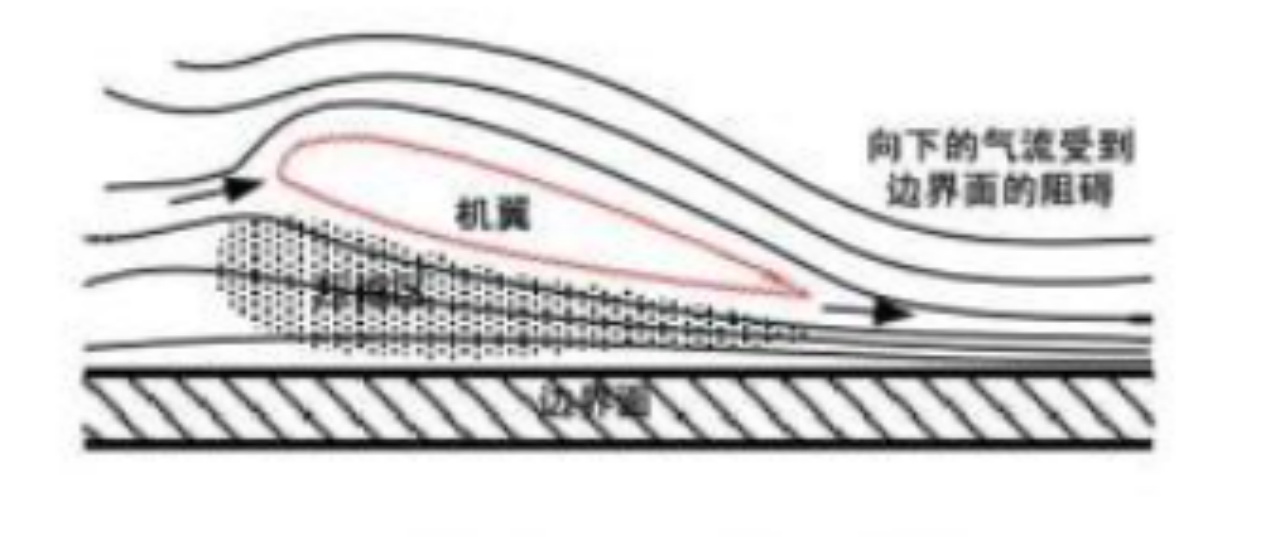

地面效应的本质是一种物理现象,其本质是升力的增加和阻力的减小。当飞机在飞行时,机翼末端的翼尖涡流会产生比较大的阻力,这是飞机飞行时的一大阻力来源,但是当飞机贴近跑道道面或者水面时,这部分阻力会被破坏,这就是地面效应中阻力的减小。如图2【1】所示,在地面效应中流经机翼的气流与无边界的自由气流相比,边界面,也就是我们常说的道面或者水面阻止了机翼下表面气流的自由流动,使其受到挤压,在机翼与边界面之间形成一个阻塞区域,使流经的空气速度降低,而根据伯努利定理,流速降低伴随的则是动压的减小和静压的增加,这便是地面效应中升力的增加。

地面效应中流经机翼的气流

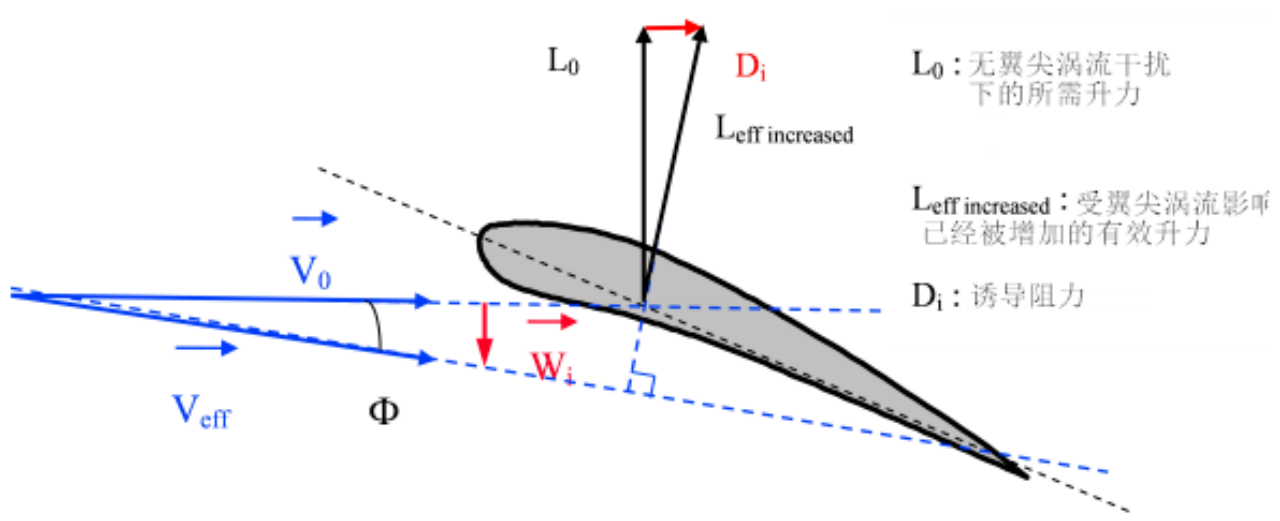

一般情况下,地面效应最主要的效果体现在升力以及阻力的变化上,下面我们来详细讨论一下地面效应中有关于力的变化。首先,飞机的阻力主要分为两大类,第一类是零升阻力,顾名思义,这一类阻力与升力无关;第二类是诱导阻力,这是由于升力的诱导而产生的阻力,一般来说,只要有升力就一定会产生诱导阻力,而地面效应所减小的也主要是诱导阻力。我们可以这样理解:通过伯努利定理我们可以知道,机翼下表面是高气压,上表面是低气压(这也是升力产生的原因),所以各个方向的气流会从机翼下表面绕到上方,气流的绕行同时也会产生旋转,这也就是所谓的“翼尖涡流”。而升力的方向与相对气流的方向垂直,但是由于翼尖涡流的存在,使相对气流的方向改变,从而使升力产生了一个向后的分量,这便是“诱导阻力”。而此时如果飞机贴近地面,翼尖涡流的流动会被阻断,由于翼尖涡流减小或者消失,所以飞机的有效迎角会增大,升力也会增加。

受诱导阻力影响的机翼

那么地面效应效果的强弱与哪些因素有关呢?通过查阅文献,笔者了解到飞机的离地高度、迎角大小等因素均会对地面效应中飞机的气动性能产生影响。同样的离地高度下,在一定的迎角范围内,稍小的迎角产生的增升效果会好于略大的迎角,这是因为小迎角的情况下,机翼下表面气流流通的通道会变窄,这也就降低了气流的流速,从而增加了机翼下表面的压力。地面效应引起的升力系数增量取决于机翼后缘到地面的相对高度H=h/l,其中h为机翼后缘到地面的距离,l为翼展长度。一般来说当H大于0.5-1.0时,地面效应的影响就不大了,对于B737机型来说,这个高度大概是18m-38m,即60ft到124ft左右(有小翼的B737-800机型翼展为35.79m)。

最后,地面效应也有相应的风险需要我们去了解。首先,在起飞过程中,由于地面效应的存在,飞行员会感觉飞机更容易离开地面,但此时飞机处于一种容易失速的“大迎角、小速度”状态,此时飞机一旦离开地面效应的作用范围,由于翼尖涡流的下洗不再被地面阻挡,而翼尖涡流的存在会使飞机有效升力增加(参考图3),此时飞机便会受到机头上仰的力矩,若此时飞机不能加速到安全的速度,便会可能进入失速,而此时的高度并不满足失速改出的要求。此外,如果飞机以非常低的速度起飞,由于离开地面效应往往伴随着升力的减小和阻力的增加,所以飞机同样也会有失速的风险。上文中提到,地面效应会增大飞机的有效迎角,而在着陆过程中飞机的迎角非常接近临界迎角,如果飞行员此时保持真实迎角不变,有效迎角的增大可能会使飞机达到临界迎角,便会有失速的风险,此时如果跑道长度足够,飞行员可以尝试慢慢减速来应对这种情况,否则只能选择复飞。

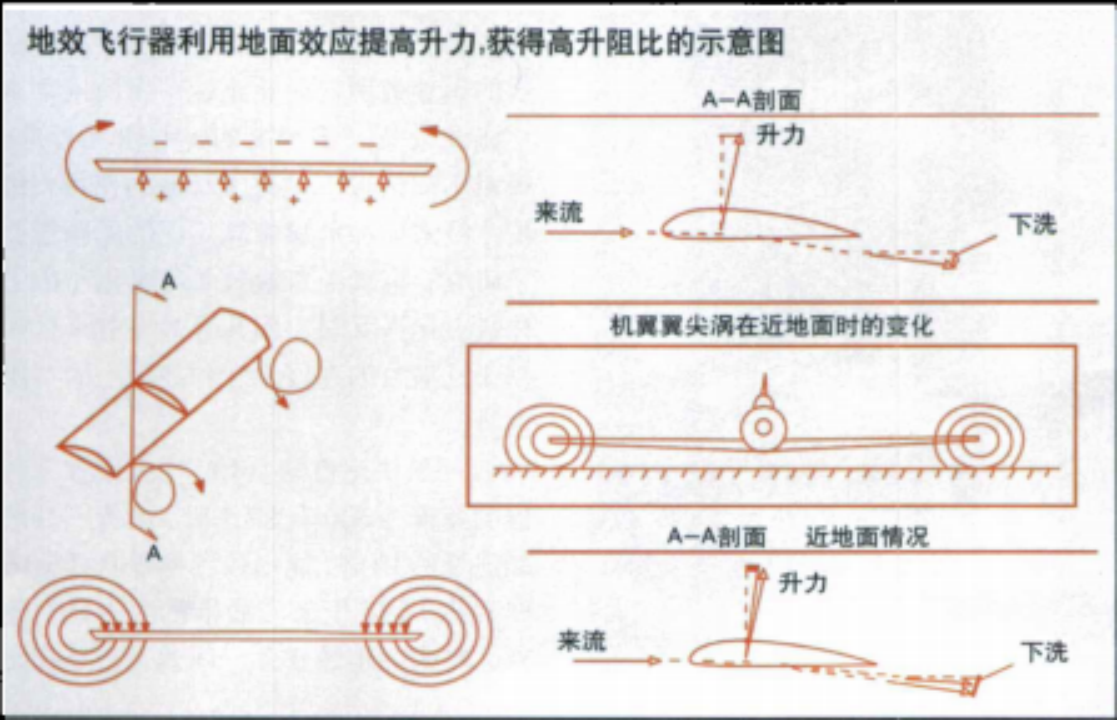

地面效应的存在使人们意识到飞机在近地面飞行比在自由空气中飞行的效率高,所以人们开始研究利用地面效应飞行的飞行器,也就是地效飞行器。实验证明,地效飞行器在贴近地面或者水面飞行时的升阻比要比在高空中增加许多,其所需的推进功率也较小。设计良好的地效飞行器,其油耗可以节省大约一半,有效载重系数比普通飞机高25%-50%以上,航程可增加50%左右。地效飞行器一般在“有效地效区”(0.05-0.2个翼展的高度)飞行,但某些机型在载重量较小的情况下可以短时间内爬升到几百米的高度【2】。但是我们现如今却并没有看到成熟的军用或者民用地效飞行器,这是因为地效飞行器的优势反而也是其劣势,由于地效飞行器只能在贴近地面或者水面的高度飞行,在遇到障碍物时不能硬抗,通常只能绕过,很容易因为地面或者水面的凸起而发生意外。此外,早在1926年美国国家航空咨询委员会(NACA)就在第265号报告中指出,地效飞行器的另一大技术难点在于,一旦飞离地面或水面,地效飞行器很容易莫名“傲娇昂头”(这是因为翼尖涡流增加了有效升力),正是这两个劣势限制了地效飞行器应用的扩散,现在在民用领域只有极少数地效飞行器在市场上使用【3】。

最早的地效飞行器是苏联研究的原型机“里海怪物”,这是一种长度过百米,翼展40米,航程超过7500KM,起飞重量近500吨的庞然大物。由于维护成本高加上使用限制多,里海怪物在当时并没有投入量产,在1969年的一次飞行中,由于海面大雾,飞行员无法获得足够的目视参考,最终因海浪拍打机翼导致失事,后来里海怪物的研究也随着苏联的解体不了了之。

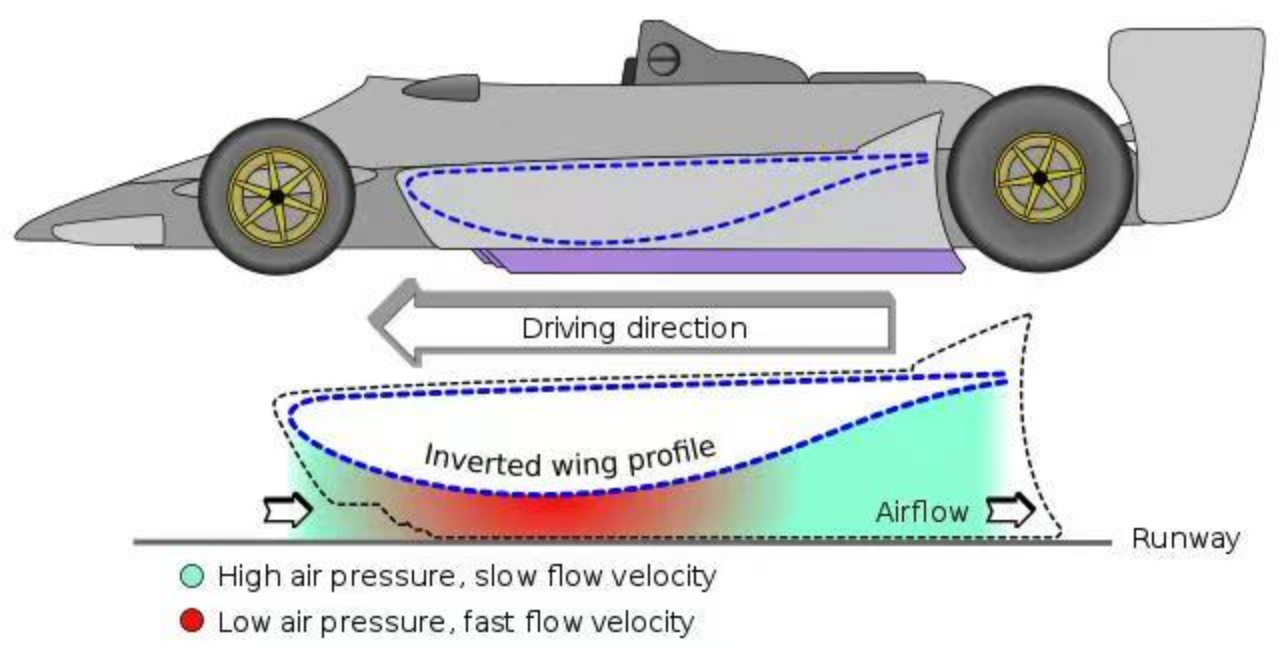

除了地效飞行器,地面效应也早早地被用在了赛车领域,一些赛车的底部会设计一个凸起,这样就巧妙地在赛车底部与跑道之间形成了一个低压区,增大了车底与车顶的压差。这也就增强了赛车的“抓地力”,使其在转弯时也不用担心速度过快而被甩出去。但随着赛车的速度越来越快,作用力也越来越大,最终甚至到了不可控的程度,F1也最终在1982年禁止了地面效应。

总而言之,无论是对于飞机、地效飞行器还是赛车,地面效应在给我们带来一定加成的同时也隐藏着一定的风险,如何利用好这把“双刃剑”,使地面效应更好地被利用起来,还需要更多的思考与实验。

参考文献

[1]孙瑞敏.机翼地面效应气动特性与翼尖涡结构的实验研究[D].上海大学.2011.

[2]傅前哨.地效飞行器的空气动力学原理[J].现代军事,2005.

[3]七君.地面效应:飞机降落时的物理规律[N].电脑报,2021.

评论 (0)