提问人:陈景宣

人的大脑中有大约860亿个神经元,它们通过突触相互连接,形成复杂的网络。当人学习新知识时,神经元之间连接会变得更强,形成新的“道路”。比如飞行员在反复练习目视拉平着陆动作后,就强化了视觉神经和运动神经的连接,最终一名训练有素的飞行员目视拉平着陆时就形成了“肌肉记忆”。(当然除了视觉,人还有触觉,听觉等神经元来感知信息,但是有超过80%的信息是通过视觉获取的)拉平着陆过程中的信息在短时间内是瞬息万变的,所以需要飞行员快速的获取视觉信息,并且迅速的进行操作动作。这就引入到本文的主题:B737的座椅调节,只有保持正确的坐姿才能第一时间看到外界信息,才能第一时间准确发力去控制飞机。所以操纵飞机的第一步首先调整好座椅位置。

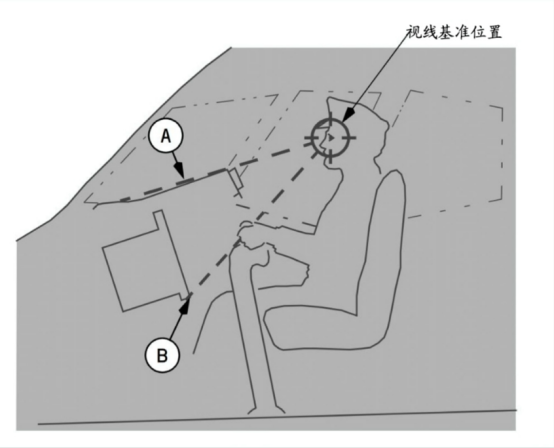

首先来看看手册中正确的坐姿:

(1)使用前风挡上方的把手协助进行座椅调节,以获得最佳视线基准位置:调节座椅的高低位置,目光沿着遮光板上表面,可见少量的飞机机头结构(雨刷的根部)。

(A);从操纵杆(处于中立位)望去,可以看到前方仪表的最上和最下(外部显示组件的底边(B))。

(2)调节座椅的前后位置,使飞行员在不改变身体姿势的情况下,能够全行程控制驾驶盘、油门、脚蹬、刹车、手轮、减速板。

(3)使用HUD时,需满足HUD使用要求(如适用)。

(4)座椅靠背要求竖直稍向后倾,身体不能悬空、歪斜。

我们逐条进行分析,看看不同的坐姿有什么优缺点。

先介绍一下(图1)和(图2)都是在接地前6英尺,姿态4度,冻结模拟机以后,调整手机在不同高度拍摄的照片,模拟一下坐姿高低时人眼看到的视景。

1、座椅调节过高(图1)

优点:座椅调节高,飞行员能够更早更清晰的看到着陆区,(图一红色圈中区域)尤其在低能见情况下更容易看到目视参考,对于经历少的飞行员更容易观察下滑点和下沉,拉平过程中对于道面扑面而来的感觉更明显,会更早的发现下沉快。

缺点:

1)坐姿高容易控制下沉不均匀,坡度不容易发现。坐姿高的话低头盲区增大,侧视效果不佳。容易视线固着,不利于着陆前的视线转移。着陆不光要控制住下沉,还要控制好方向和位置和姿态,视线转移后才能更好的由“着陆区”转移到“余光面”,更远的视角才更容易发现姿态和方向位置的小量变化。

2)坐姿高使飞行员与驾驶盘和方向舵的距离相对增加,操作时需要伸展手臂和腿,也会增加操作难度和反应时间,尤其在紧急情况下影响操作的准确性和及时性。

3)坐姿高还有一个潜在威胁就是着陆姿态大,甚至擦机尾风险增加。因为如果保持正确的坐姿,每次起飞姿态达到7-8度时,遮阳板就开始遮挡飞行员的视线,(如下图2姿态4度时遮阳板就开始遮挡视线)飞行员就会保持姿态直到自然离地,长期以往飞行员就形成了7-8度的视觉记忆,在着陆时,即使遇到下沉快、中止着陆或者跳跃的情况下,也会根据视觉记忆保持7-8度姿态不再增加仰角,而如果坐姿高的情况下,7-8姿态不足以遮挡飞行员的视线(图1姿态4度时还能看到大部分跑道),为了控制下沉,飞行员可能还会持续增加姿态,最终导致机尾离地间隙小。

2、座椅调节过低(图2)

优点:坐姿低更利于视线放远,有利于视线转移,能看出姿态和方向的变化,由于遮阳板的遮挡,也会防止着陆姿态大。(图2红色圈中区域)

缺点:

1)坐姿低的话驾驶杆可能会遮挡视线观察仪表。

2)坐姿低不容易观察目视参考,尤其低能见情况下可能看不到外界目视参考或者看到的参照物太少,都不利于发现偏差。

3)坐姿低不利于有效控制下沉,尤其拉平后看不到着陆区迎面而来的刺激,失去了视觉感知而凭借身体或者听语音来控制下沉,判断不精确。常常会误以为下沉不大,开始接地前松杆,容易造成着陆载荷大。

3、座椅靠背要求竖直稍向后倾,身体不能悬空,歪斜。

座椅靠背太靠前,可能能更好的观察下滑点和目视参考,但是眼睛距离机头或者遮阳板太近,视野可能不能包含整个遮阳板,着陆拉平阶段不利于判断飞机相对于跑道的位置;而且身体靠前,小臂和大臂弯曲角度增加,导致肌肉不能灵活发力,容易控制下沉和方向都不均匀。而且由于看不准,肌肉发力不舒服,所以还经常会出现晃盘或者推拉杆的错误动作。

而座椅靠背太靠后,也会由于驾驶盘和遮阳板的遮挡,会出现低头看仪表,抬头找目视参考的错误动作,导致着陆时头部不固定,视线不固定。

4、座椅扶手

波音B737的座椅扶手可以放下或收起,其重要目的是为了飞行员提供舒适性和支撑。其位置设置可能间接影响飞行员的操作表现和舒适度。

座椅扶手收起的优点是方便进出驾驶舱,尤其是在紧急撤离时;手臂活动范围更大,手臂活动更灵活,尤其在风切变等机动飞行时可能需要胳膊更大的活动范围。(B737手册中指出,在安定面失控时,考虑收起内侧的座椅扶手,更容易够到配平手轮。)

而座椅扶手放下的优点是:支撑飞行员手臂,缓解疲劳,尤其在长时间的飞行中,包括滑行,爬升、巡航和下降等自动飞行期间。而且座椅扶手放下可以限制新阶段飞行员身体歪斜的问题。

5、座椅的前后

座椅前后调节需要符合手册要求:(2)调节座椅的前后位置,使飞行员在不改变身体姿势的情况下,能够全行程控制驾驶盘、油门、脚蹬、刹车、手轮、减速板。

座椅调节靠前,缺点很明显:比如驾驶员视野变窄,余光能看到的驾驶舱仪表范围变小,不利于监控;座椅靠前还会使手脚束缚,肌肉不能准确及时发力。

座椅调节靠后,缺点同样很明显:简单来说就是不能第一时间全行程控制驾驶盘、油门、脚蹬、刹车、手轮、减速板设备。尤其在比较紧急的极端情况时,比如中断起飞,复飞,风切变,大侧风,湿滑跑道控制滑跑方向时。

笔者在模拟机教学中,纠正过很多低阶段副驾驶的坐姿,提升了他目测能力和肌肉操纵动作。持续练习下去就会形成正确的肌肉记忆。但是在模拟机上也观察到有些经历时间很长的飞行员并没有保持正确的坐姿,在操作飞机着陆过程中暴露出一些问题。按照拉格德威尔的“一万小时定律”,拉格德威尔认为无论你从事何种活动,只要坚持进行一万小时的专注练习,基本上都可以成为该领域的专家。英国神经学家莱维提通过对人类神经系统的研究证实了这一理论,他指出,为了完全理解和吸收某种知识或技能,人类的脑部确实需要花费上万小时的时间,只有经过这样长时间的努力和学习,才能达到成为大师级水平的状态。虽然有“一万小时定律”,但是如果飞行员一直保持了错误的坐姿,视觉神经和肌肉神经在一个不舒适的范围,那么在着陆拉平阶段面对飞机和自然界瞬息万变的环境,就会出现一个操作的瓶颈,所谓“天花板”的上限被限制了。虽然飞行中忌讳改变飞行方法和坐姿,但是理解了大脑神经元的工作原理,已知错误坐姿的飞行员还是要尝试改正,最终也会符合“一万小时定律”,达到大师级的水平。

综上所述,正确的座椅调节是飞行操纵的一个关键项,正确的、符合人机工程学的坐姿才能保证视觉神经元和运动神经元以最有效的方式工作,才能把平时所学的操作飞机的要领发挥到最佳,尤其对于安全、标准的拉平着陆更有帮助。

以上内容包含个人的经验和见解,由于知识有限,有不对之处希望读者指出!

飞行部飞行六大队 顼明明

评论 (0)