薛旭坤

在民航运行安全领域,非精密进近的目视参考标准设定极为关键,它直接关联着飞行安全与运行效率。公司在《运行手册》里,有一项特别规定引起了关注,即 “非精密进近不以进近灯光作为目视参考”。这一规定明显比行业通行标准以及公司自身的《运行规范》基本要求更为严格。虽说这体现出公司对运行安全的高度重视,可在实际执行时,却也出现了与签派放行标准不匹配等一系列问题。接下来,我们深入探讨这一特殊规定及其相关情况。

先看看现行标准的差异情况。从公司内部来讲,《运行手册》和《运行规范》存在不同。运行手册明确禁止把进近灯光当作非精密进近的目视参考,规定飞行员在决断高度仅看到进近灯光时不能继续进近,必须看到跑道环境才行。而运行规范C0009仪表飞行规则(IFR)非精密进近(NPA)和类精密进近(APV)程序和着陆最低标准—所有机场,并没有明确禁止使用进近灯光作为目视参考,对非精密进近的目视参考标准没有特别限制。这就导致了几个矛盾点:一是标准严格程度不同,《运行手册》要求高于《运行规范》;二是执行依据不统一,机组按手册操作,签派按规范执行;三是安全裕度不匹配,手册提高了标准,可配套程序没调整。

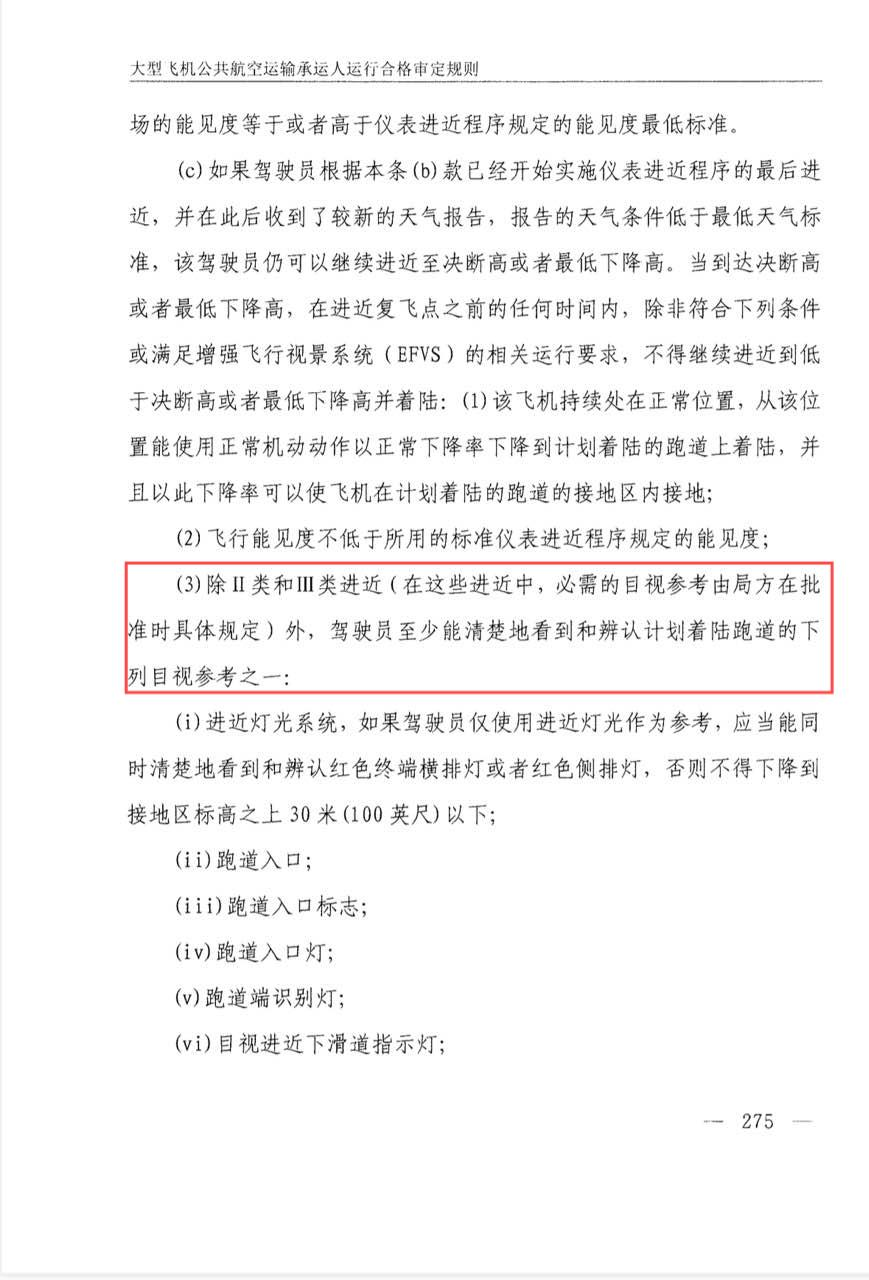

再从行业标准与规章要求看,CCAR121 第121.667条允许在能看见进近灯光时下降到 100 英尺,到 100 英尺高度能看到跑道环境就可以继续进近着陆,这意味着认可进近灯光可作为目视参考的一部分。

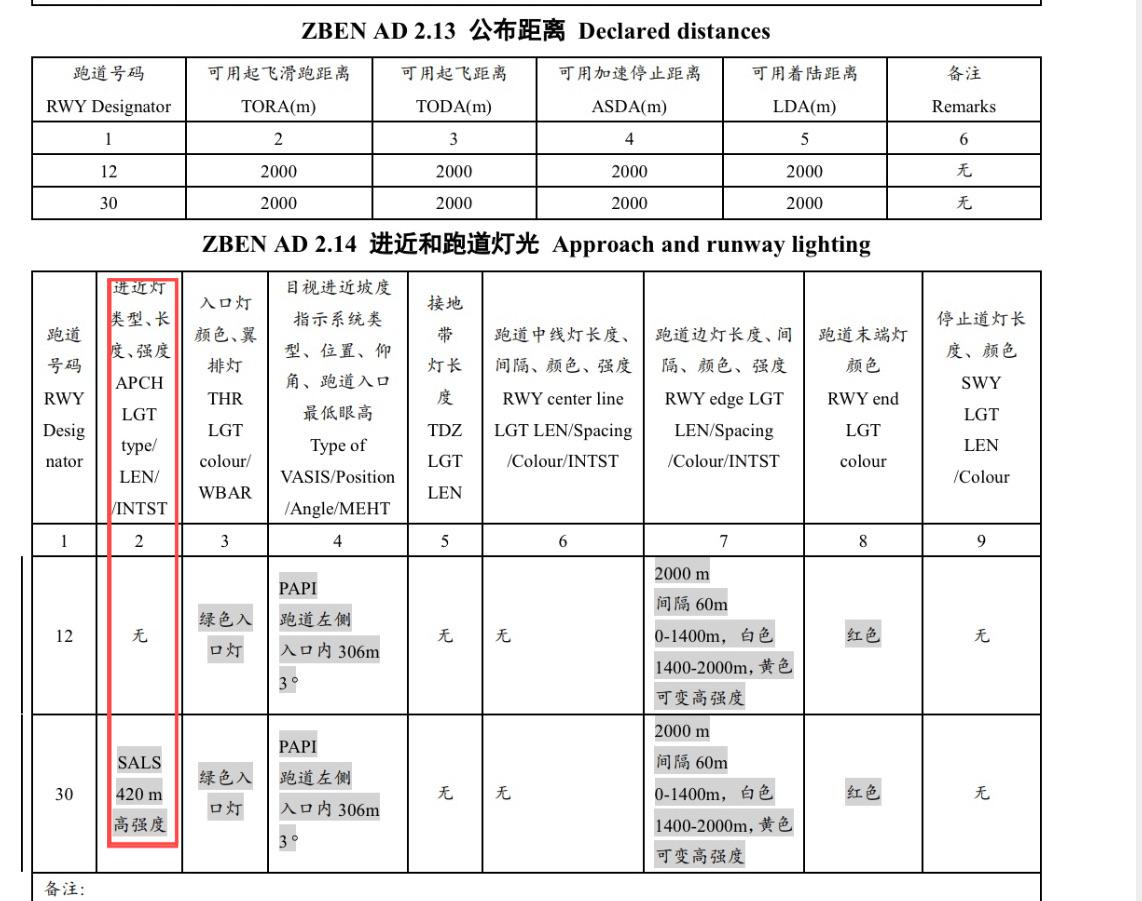

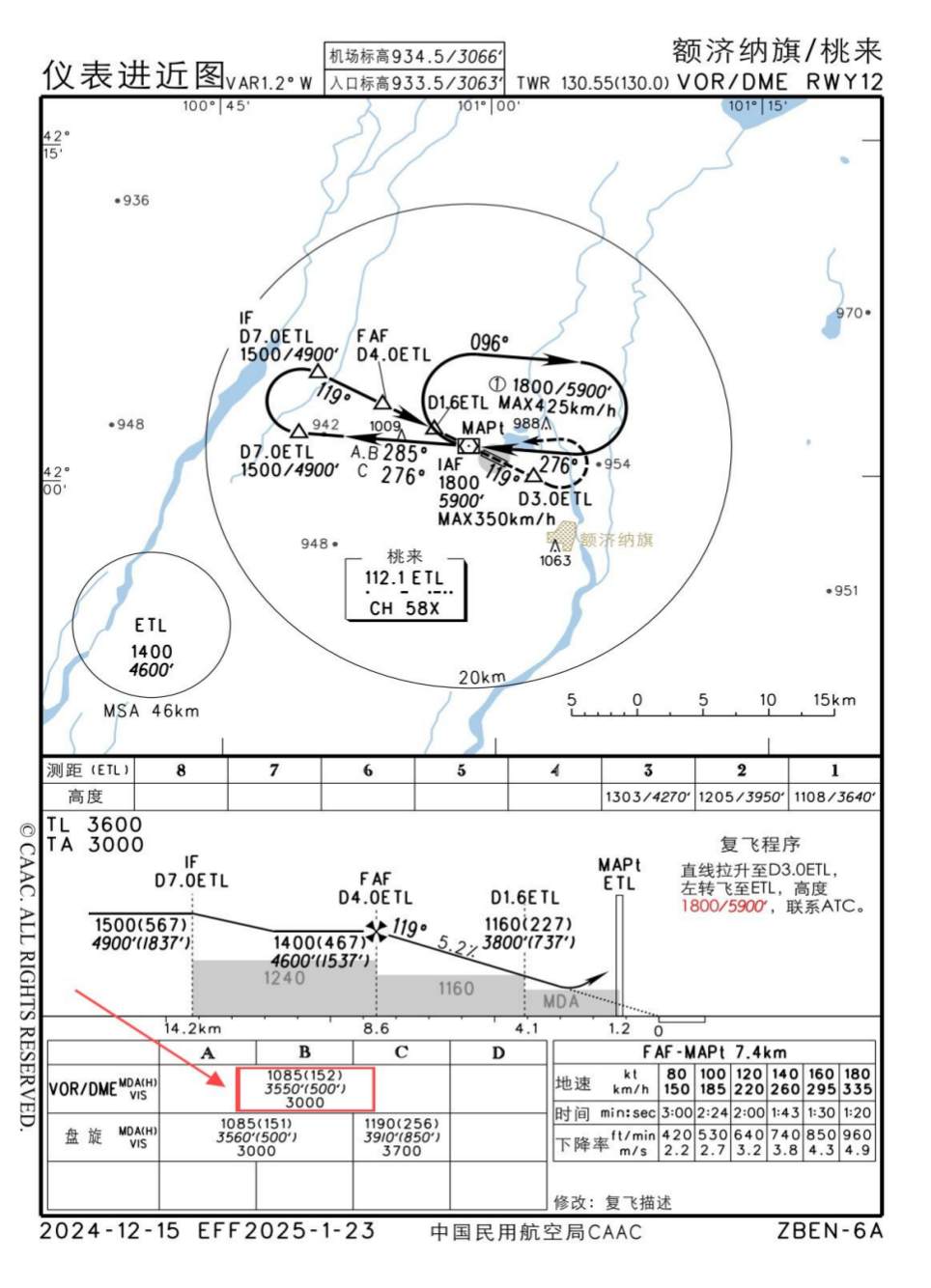

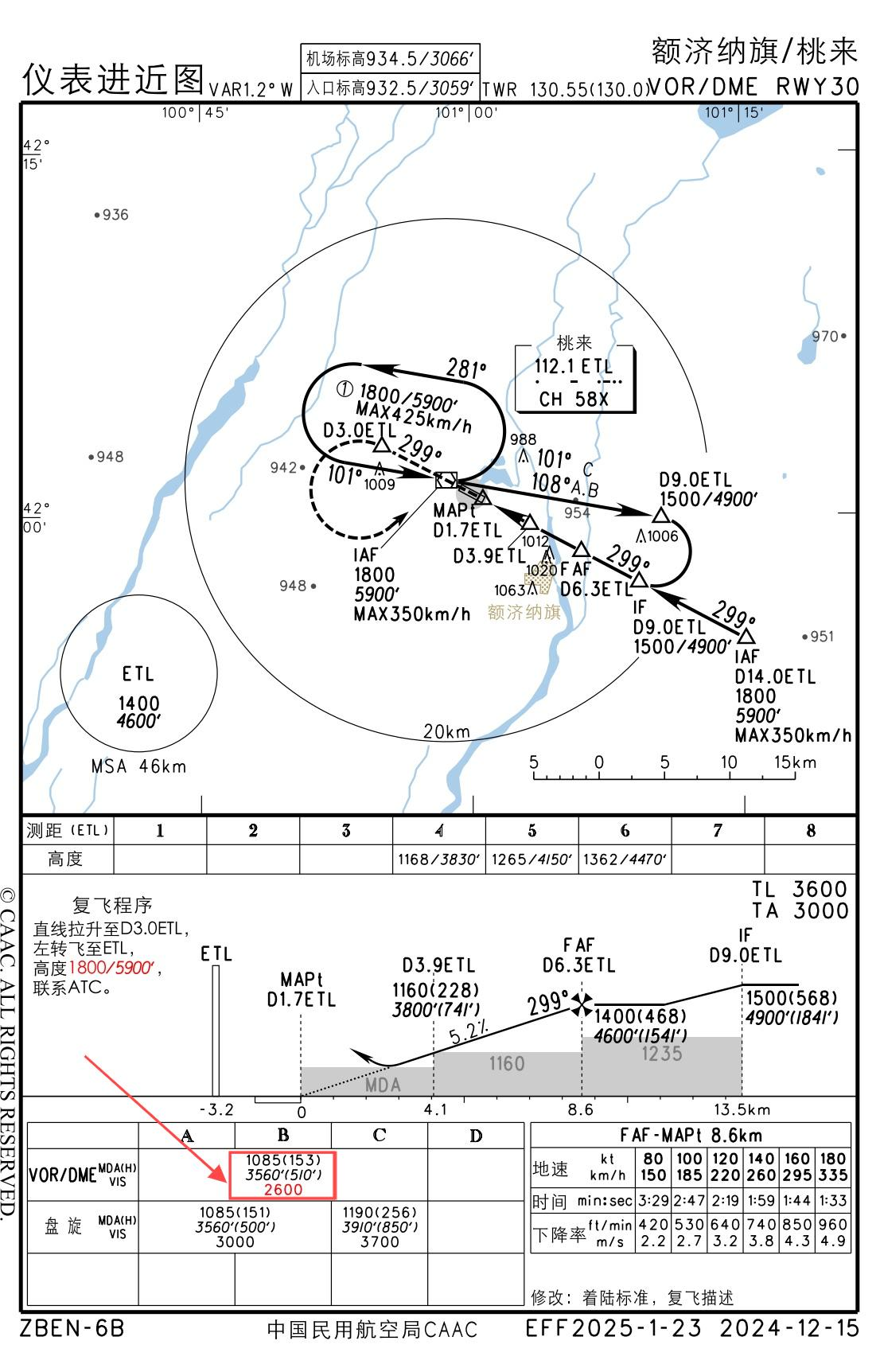

国航的 SOP 标准是看到进近灯光能下降到 200 英尺,200 英尺高度看到跑道环境能继续进近。航图制作标准也表明,非精密进近最低标准和进近灯光长度直接相关,灯光系统完善就能批准更低的能见度,这从侧面反映出将灯光作为目视参考在行业内是普遍共识。

为什么公司要提高标准呢?这和非精密进近本身的特殊风险有关。与精密进近相比,非精密进近存在垂直引导缺失的问题,高度控制主要靠飞行员。而且下降梯度不稳定,容易出现下滑轨迹过高或过低的情况。进近灯光作为目视参考也有不少局限性,比如仅靠它很难精准判断飞机和跑道的相对位置,在决断高度容易让飞行员产生视觉错觉导致高度误判,降水、雾等天气还会严重影响灯光视觉效果,甚至会给飞行员造成已具备着陆条件的心理错觉。所以,提高标准有诸多好处,能减少飞行员仅凭灯光就错误决定继续进近的风险,为飞行员提供更保守的安全决策空间,有效降低可控飞行撞地事故风险,还能促使飞行员更早全面认知跑道环境。

不过,目前这种高标准也存在一些问题。首先是标准体系不统一,《运行手册》和《运行规范》差异大,签派放行标准没跟上,训练标准也和运行标准不一致。在执行层面,机组面临手册和规范的双重标准,签派放行和机组操作可能冲突,缺乏统一决策依据。安全余量也不匹配,手册提高了操作标准,但配套的天气标准、设备要求没同步提升,可能使实际安全裕度打折扣。针对这些问题,笔者建议可以采取改进措施。标准统一,要调整签派放行标准,同《运行手册》的要求一直。

总体来看,公司《运行手册》中 “非精密进近不以进近灯光作为目视参考” 的规定,是基于非精密进近特殊风险特征做出的提升安全裕度的合理之举,能有效弥补传统操作标准的安全隐患,为飞行安全多一层保障。但要让这一高标准充分发挥安全价值,还得签派标准和训练体系形成统一的安全标准系统。建议公司着手相关标准的修订工作,同时加强飞行员培训和技术防范手段建设,全面提升非精密进近运行安全水平。

评论 (0)